Als am Morgen des 14. Januar 2022 der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ausbrach, war für die Bewohner der nur 70 Kilometer entfernten tongaischen Hauptstadt Nuku’alofa bereits klar, dass es eine kritische Situation werden könnte. Der Vulkan, nennen wir ihn im Folgenden vereinfacht HTHH, zeigte eine seiner stärksten bekannten Eruptionen, folgend auf eine wochenlange Phase geringerer Aktivität, bei der ein instabiler Kegel knapp oberhalb des Meeresspiegels geformt wurde. Das Risiko eines Tsunamis war bewusst, es gab eine landesweite Tsunami-Warnung und Teile der Hauptstadt wurden evakuiert. Zum Glück blieb es dabei: Nur wenige Zentimeter erreichten die höchsten Wellen. Entwarnung also?

Leider nein. Nur ein Tag später brach HTHH erneut aus, diesmal mit einer solchen Wucht, dass noch im 3000 Kilometer entfernten Süden Neuseelands Menschen die Schockwelle vernommen haben. 30 Minuten später erreichte die Aschewolke 10 bis 20 Kilometer Höhe. Auf umliegenden Inseln regnete es Steine und die Hauptstadt Nuku’alofa wurde von einem Tsunami überschwemmt. Videos machten in Sozialen Netzwerken die Runde und zeigten, wie die Wassermassen ins Landesinnere der flachen Insel vordrangen, Straßen überschwemmten und teilweise Menschen mitrissen. Zwar gab es auch diesmal eine Warnung, doch ob sich alle Menschen in Sicherheit bringen konnten, ist fraglich. Denn seit etwa 7 Uhr MEZ ist die Stromversorgung der Inselgruppe sowie die Telekommunikation vollständig zusammengebrochen.

Wie schlimm die Katastrophe ist, lässt sich stand jetzt nur abschätzen. Wir wissen: Teile Nuku’alofas wurden überschwemmt. Auch andere umliegende Inseln sind betroffen. Es gibt unbestätigte Meldungen über Dörfer, die komplett weggespült wurden. Hinzu kommen die Folgen des noch immer andauernden HTHH-Ausbruchs, dessen Aschewolke am frühen Nachmittag (MEZ) das 700 Kilometer entfernte Fidschi erreicht hat. Näher gelegene Inseln, Nuku’alofa, könnten inzwischen in dicken Ascheschichten versunken sein. Oder schlimmer. Wir wissen es nicht.

Die wenigen Daten, die Rückschlüsse zulassen, kommen von Satelliten und Tsunami-Messstationen. Doch bei beiden gibt es große Unsicherheiten.

Zwar ist die Aschewolke mit einem Durchmesser von inzwischen 1000 Kilometern einfach aus dem Weltraum zu erkennen. Doch bei der Abschätzung der Höhe, was in der Regel durch Messen der Temperatur an der Oberseite der Wolke erfolgt, ist durch die Hitze des vulkanischen Materials verfälscht. Sprich: Die Wolke ist wärmer als für ihre Höhe zu erwarten, weil unter ihr ein Vulkan brodelt, somit ist die Höhe, die mindestens 20 Kilometer beträgt, wahrscheinlich unterschätzt.

Zumindest lässt sich über die Satellitendaten und auch die Beobachtungen umliegender Inselstaaten sagen, dass es einer der stärksten Vulkanausbrüche im 21. Jahrhundert bisher gewesen sein muss, wahrscheinlich nur überboten von Mayotte 2018. Ansonsten weiß man noch nicht viel.

Auch die Daten zum Tsunami liefern mehr Fragen, als sie eigentlich beantworten. Unter anderem auch, weil die Station Nuku’alofa vom landesweiten Blackout betroffen ist und keine Daten mehr sendet.

Tsunamis durch Vulkanausbrüche gehen in der Regel auf Erdrutsche zurück. Man kennt dies zum Beispiel vom Vulkan Krakatau, bzw. Anak Krakatau in Indonesien. Und auch hier ist das die wahrscheinliche Ursache, reicht die Flanke des Vulkans doch fast zwei Kilometer in die Tiefsee. Problem hierbei: Die Tsunamis durch Flankenrutschungen können zwar lokal katastrophal sein, verlieren also sehr schnell sehr viel Energie und sind schon nach wenigen Tausend Kilometern kaum mehr der Rede wert. Eine Tatsache, die auch das berüchtigte La Palma Szenario entschärft.

Dies würde bedeuten, dass wir bei einer Wellenhöhe von rund zwei Metern in Nuku’alofa, so viel können wir von den Daten vor Blackout mindestens abschätzen, an den Küsten von Australien, Neuseeland und Vanuatu nur noch Wellen in Zentimeterhöhe geben müsste. Die Stationen dort sind nicht ausgefallen, zeigen aber überraschendes und leider auch beunruhigendes.

Great Barrier Island, Neuseeland mit rund 60 Zentimeter Wellenhöhe. Das ist für die Entfernung ziemlich viel https://t.co/CN9sd0swuS #Tsunami pic.twitter.com/h0zWJdpmrB

— Jens Skapski (@JensSkapski) January 15, 2022

Neukaledonien bei ähnlicher Distanz rund ein Meter. Das ist nochmal ein bisschen mehr. Lässt für die unmittelbare Umgebung schlimme Spitzenwerte erahnen, wegen landesweitem Stromausfall aber aktuell kaum Infos aus Tonga https://t.co/Z1M8evKwfK #Tsunami pic.twitter.com/aEXTjkPDs9

— Jens Skapski (@JensSkapski) January 15, 2022

Maximale Wellenhöhen von teilweise anderthalb Metern in über 2000 Kilometern Entfernung. Auch Richtung Osten zeigen sich wenig Hinweise auf einen schnellen Energieverlust: Zwei Stationen auf der französischen Südseeinsel Tahiti melden Wellenhöhen bis zu einem Meter, 4000 Kilometer von HTHH entfernt. Hawaii folgte mit rund 70 Zentimetern in 5000 Kilometern Entfernung. Selbst im Süden Japans, 8000 Kilometer entfernt, waren es noch 30 Zentimeter.

Näher dran auf den Fidschi-Inseln und auf Samoa gab es Schäden an Häusern, überschwemmte Dörfer.

Überraschend starke Tsunami-Wellen, die auch die nationalen und internationalen Tsunami-Warndienste kalt erwischt haben. Tsunami-Warnungen fürs australische Festland gab es erst, nachdem bereits eine 0.5 Meter hohe Welle die Gegend um Sydney getroffen hat, später folgten sogar noch Evakuierungsanweisungen für einige Inseln, wo der Tsunami bereits seit Stunden immer wieder aufs neue den Meeresspiegel schwanken ließ. Ähnlich sieht es in Neuseeland aus und auch Japan gab es Stunden nach den ersten Bildern aus Tonga einen „Tsunami Forecast“, die niedrigste Warnstufe, heraus, obwohl die späteren Wellenhöhen auch durchaus die zweite Stufe „Advisory“ gerechtfertigt hätten.

Besser spät als nie: #Tsunami-Warnung für Teile Australiens https://t.co/r17XNixj1v

— Jens Skapski (@JensSkapski) January 15, 2022

Evacuation Order Issued for #LordHoweIsland. Land Threat for #NorfolkIsland. Marine Threat for #NSW, #QLD, #TAS, #VIC, #MacquarieIsland. #Tsunami Warning after volcanic eruption near TONGA ISLANDS. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/wliDqjgYbB

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 15, 2022

Zudem folgten Tsunami Advisories für Alaska und Kalifornien, erst nachdem die Wellenhöhe auf Hawaii bekannt war.

Man muss natürlich teilweise relativieren: Wellenhöhen bis 1 Meter sind in der Regel weitestgehend harmlos, da selten Siedlungen betroffen sind. Für Menschen, die sich direkt am Meer aufhalten, kann es jedoch kritisch werden, weshalb Warnungen, sich nicht am Strand aufzuhalten, absolut notwendig sind.

Im Umkehrschluss stellt sich aber auch die Frage: Wenn in tausenden Kilometern Entfernung der Tsunami noch einen Meter Höhe hatte, obwohl er, wie erwartet würde, schnell an Energie verliert, wie hoch war dann die Welle in Nuku’alofa und umliegenden Inseln?

In der Simulation müsste, damit die Beobachtung einigermaßen passt, eine Wellenhöhe von mindestens fünf bis zehn Metern für Nuku’alofa vorliegen, bis zu 15 Meter direkt am HTHH, und selbst dann wären einige Realwerte noch nicht erreicht:

A first, rough estimate of #tsunami wave heights between #Tonga and #Australia.

This simulation might be an underestimation (1km resolution, unclear source mechanism -> volcano collapse/landslide, 2km³)

It can not adequately reflect complex wave patterns near the coasts. pic.twitter.com/6FWl3fob1d— Andreas Schäfer (@DrAndreasS) January 15, 2022

A major volcanic eruption resulted in a #tsunami offshore #Tonga, reports from there are scarce, but I tried to estimate the tsunami pattern due to the potential dome collapse of Hunga Tonga-Hunga Haʻapai #volcano pic.twitter.com/rylozMJiwD

— Andreas Schäfer (@DrAndreasS) January 15, 2022

Aber auch hier bliebe wieder die Frage, warum Nuku’alofa „nur“ 1,5 bis 2 Meter gemessen hat, als der Strom noch funktionierte.

~ 2 Meter #Tsunami in Nuku’alofa, Tonga nach der erneuten heftigen Explosion des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Vulkans. Die ersten Wellen haben auch Fidschi erreicht. Ich hoffe, die seit gestern bestehende Tsunami-Warnung wurde ernst genommen https://t.co/akfdQqtrP7 pic.twitter.com/b90hbS4oTW

— Jens Skapski (@JensSkapski) January 15, 2022

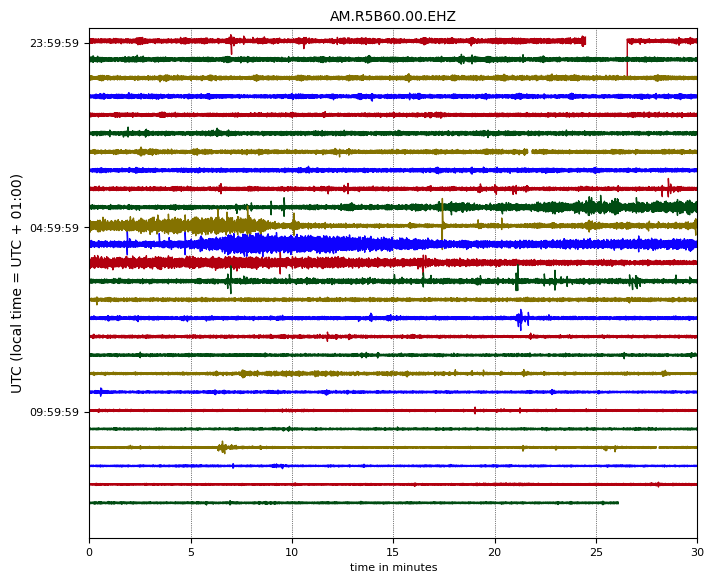

Im negativen Szenario bedeutet das, die größte Welle kam erst später. Auch an anderen Stationen hat man gesehen, dass erst bei der fünften, sechsten oder zehnten Welle der höchste Wasserstand erreicht wurde. Dies wäre dadurch erklärbar, dass es nicht nur einen tsunamiauslösenden Hangrutsch, sondern mindestens zwei gegeben hat. Zumindest durch seismologische Aufzeichnungen von den Fidschi-Inseln lässt sich mit Sicherheit sagen, dass es zwei sehr starke und eine etwas schwächere Eruptionsphase gegeben hat, die zweite rund einer Stunde nach der ersten. Hätte diese einen erneuten Tsunami ausgelöst, wäre dieser erst nach Beginn des Blackouts in Nuku’alofa registriert worden. Es wäre also denkbar, dass ein fünf Meter hoher Tsunami Nuku’alofa getroffen hat, ohne dass dies wegen des Telekommunikationsausfalls bisher an die Außenwelt kommuniziert werden konnte, auch wenn es (trotz Blackout) zunächst schwer vorstellbar klingt. Ein solcher Tsunami hätte weite Teile der Stadt verwüstet, würde aber auch unbestätigte Berichte von den kleineren Inseln erklären.

Dieser Fall wäre, ohne zu übertreiben, eine Katastrophe für das Königreich Tonga. Da sich das aber im Moment weder bestätigen noch widerlegen lässt, müssen wir abwarten. Solange der Blackout andauert, solange HTHH weiter aktiv ist, mögliche weitere Eruptionen drohen und solange keine weniger dramatische Erklärung für die Beobachtungen vorliegt, kann man zwar aufs Beste hoffen, muss aber auch Schlimmes befürchten.